Maternum

Maternum era una cittadina etrusco-romana, il suo nome compare per la prima volta nella cosiddetta Tabula Peutingeriana, una carta delle strade romane tracciata probabilmente verso la fine del II secolo d.C. e pervenutaci attraverso una copia del XII-XIII secolo, in essa parrebbe indicato un tragitto Tuscania-Maternum-Saturnia di circa 45 km, nel quale Maternum si situerebbe a circa 18 km da Tuscania e a 26 km circa da Saturnia.

La cittadina era quindi collocata tra Tuscania e Saturnia lungo il percorso della Via Clodia, ma la sua esatta posizione è tuttora sconosciuta e continua a dividere gli studiosi tra varie ipotesi, perché al tracciato principale della via romana si affiancava una fitta rete di collegamenti che costituivano non solo dei diverticoli ma una complessa rete viaria minore; di qui le difficoltà dell’individuazione univoca del tracciato e dell’esatta ubicazione della cittadina.

Maternum - ‘Poggio di re Metino’

Il cartografo secentesco Innocenzo Mattei identificò Maternum direttamente con Piansano, mentre lo studioso contemporaneo Umberto Pannucci, a seguito di ripetute indagini sul campo, si oppose alle altre ipotesi sostenendo che “Maternum sorgeva sulla collina immediatamente ad est di Piansano e segnata dalle quote 406 e 400 nel foglio 136 della Carta d’Italia 1/25.000 I SE. E’ una collina lunga m 700 e larga in media m 150, chiamata ‘Poggio di re Metino’ dagli abitatori del luogo...”.

Circa il nome aggiunse che “l’iscrizione 2911 del C.I.L., XI, ci presenta un Maternus, figlio del duùmviro Marco Minato, capo del Senato Visentino. Vien dato di supporre perciò che questo Maternus sia stato proprietario del territorio della contrada e abbia quindi dato il suo nome alla cittadina, o che questa glielo abbia tributato successivamente per onorarne la memoria”.

Indipendentemente dalla sua identificazione con Maternum, va detto comunque che sul Poggio di re Metino o Po’ de Metino si sviluppò progressivamente un centro abitato etrusco-romano per ben nove secoli, ossia dalla fine del IV a.C. a metà del VI d.C.

‘Poggio di re Metino’ - Cisterna acqua

Il sito è una bellissima collina dalla bellissima forma “a nave” tipica della topografia etrusca, in posizione panoramica come poche altre.

Tutto, nel Po' de Metino, fa pensare a una fine spaventosa e improvvisa del suo abitato:

- L’abbondanza dei reperti, come se non ci fosse stato il tempo per una evacuazione ordinata;

- L’interruzione brusca nella datazione delle monete, trovate in gran copia mentre ovviamente non si lasciano sul posto in caso di un abbandono preventivato;

- La presenza di metalli fusi e scompostamente aggrovigliati con sassi, come per l’effetto di un rogo gigantesco;

- La stessa misteriosa terribilità assegnata al luogo dalla tradizione orale, che dopo 14 secoli ancora vi faceva evocare immagini di terrore e sventura.

L’evento tragico abbattutosi sulla cittadina dovette essere collegato alla rovinosa guerra greco-gotica trascinatasi per quasi vent’anni fino al 553, con tutto il suo terribile bagaglio di devastazioni, incendi, carneficine, e le conseguenti orrende carestie e pestilenze. L’assedio posto a Roma da Vitige per più di un anno, e il fatto che le maggiori città più vicine fossero prese di mira dagli eserciti in lotta, autorizza a pensare che su tutti i centri toccati dalla rete stradale percorsa da quegli eserciti si sia abbattuto lo stesso flagello.

‘Poggio di re Metino’ - Tomba

Ancora oggi l’area del Po’ de Metino risulta completamente disseminata di frammenti di ceramica e laterizi e ne sono emersi grandi basoli poi fatti rotolare a valle; ha resti consistenti di muri cementizi con parti in opus reticolatum e listatum (il famoso “centocamere”) e muri etruschi con massi ciclopici squadrati.

Vi è stata rinvenuta l’epigrafe di un certo Titus Aftorius, e, nel 1883, una stipe votiva con teste, braccia, mani, piedi, membri genitali maschili e femminili in terracotta, risalenti al III secolo a.C., in relazione evidente con un culto medico-salutare localizzabile nella zona.

Sul pendio a mezzogiorno, a destra dell’imponente tagliata d’accesso, sono state violate da sempre tombe di varie epoche e fattezze, tra le quali spiccava una con l’iscrizione del nome del defunto sull’intonaco e una scritta su una lapide marmorea all’ingresso, tradotta pressappoco così: “Durante la mia vita terrena facevo l’erborista”.

Gioielli e monete in abbondanza, che a momenti ancora vi si rinvengono andandovi a passeggio dopo un acquazzone, testimoniano una buona floridezza e vivacità del pagus, dove la vita sembrerebbe essersi arrestata di colpo intorno alla metà del secolo VI (d.C.)

E allora ci si domanda: di quale centro abitato si tratta quello che si trovava nell’area del Po’ de Metino? Della misteriosa Maternum, contesa da mezza Etruria meridionale? E se non è Maternum, com’è possibile che di un villaggio così prosperoso a due passi da Visentium, Tuscania, e dalla prefettura di Statonia (Castro), attivo per un sì gran lasso di tempo, si sia perduto persino il ricordo del nome?

Nel 1981 il consiglio comunale di Piansano intitolò “Via Maternum” la nuova zona di espansione dell’abitato, come esempio di riscoperta e riaffermazione di una identità culturale con gli antichi abitatori del luogo... Elaborazione da Piansano di Antonio Mattei, Edizioni Carivit, 1995

Notizie tratte più o meno dal libro Piansano di Antonio Mattei edito dalla Carivit nel 1995 e dall’ultimo libro uscito in questi giorni (La civiltà del paese - La Storia in casa - vol. 1 Dall’“Etruscheria” all’“Italietta”)

La 'Tomba delle iscrizioni'

Nel 1986, nel corso di uno sbancamento per la realizzazione di opere viarie nel centro urbano di Piansano, gli operai furono sorpresi di portare alla luce una tomba con due camere funerarie, che venne prontamente segnalata alla Soprintendenza.

Lo scavo archeologico che ne segui dimostrò che il sepolcro era stato già saccheggiato in passato e riutilizzato come ricovero fino a tempi recenti: si poterono raccogliere solo pochi frammenti di tegole e di una "coppa d'argilla rossastra con decorazione concentrica impressa sotto il labbro", come recita la relazione dell'assistente Veniero Vacca, che seguì i lavori.

La tomba consiste di due camere scavate nel costone tufaceo, leggermente divergenti e coperte con volta a botte, che sono precedute da un breve vestibolo; il corridoio e la porta di accesso, invece, sono andati perduti, forse proprio a causa dei lavori di sbancamento che portarono alla scoperta.

La caratteristica più importante e sorprendente del sepolcro è un'iscrizione etrusca, scolpita di fronte all'entrata, in alto sulla breve parete che separa le due camere della tomba, all'interno di una nicchia a volta arcuata che le conferisce un aspetto monumentale.

La datazione si colloca di preferenza tra la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C.

‘Tomba delle Iscrizioni’ - Interno

Un’iscrizione importante

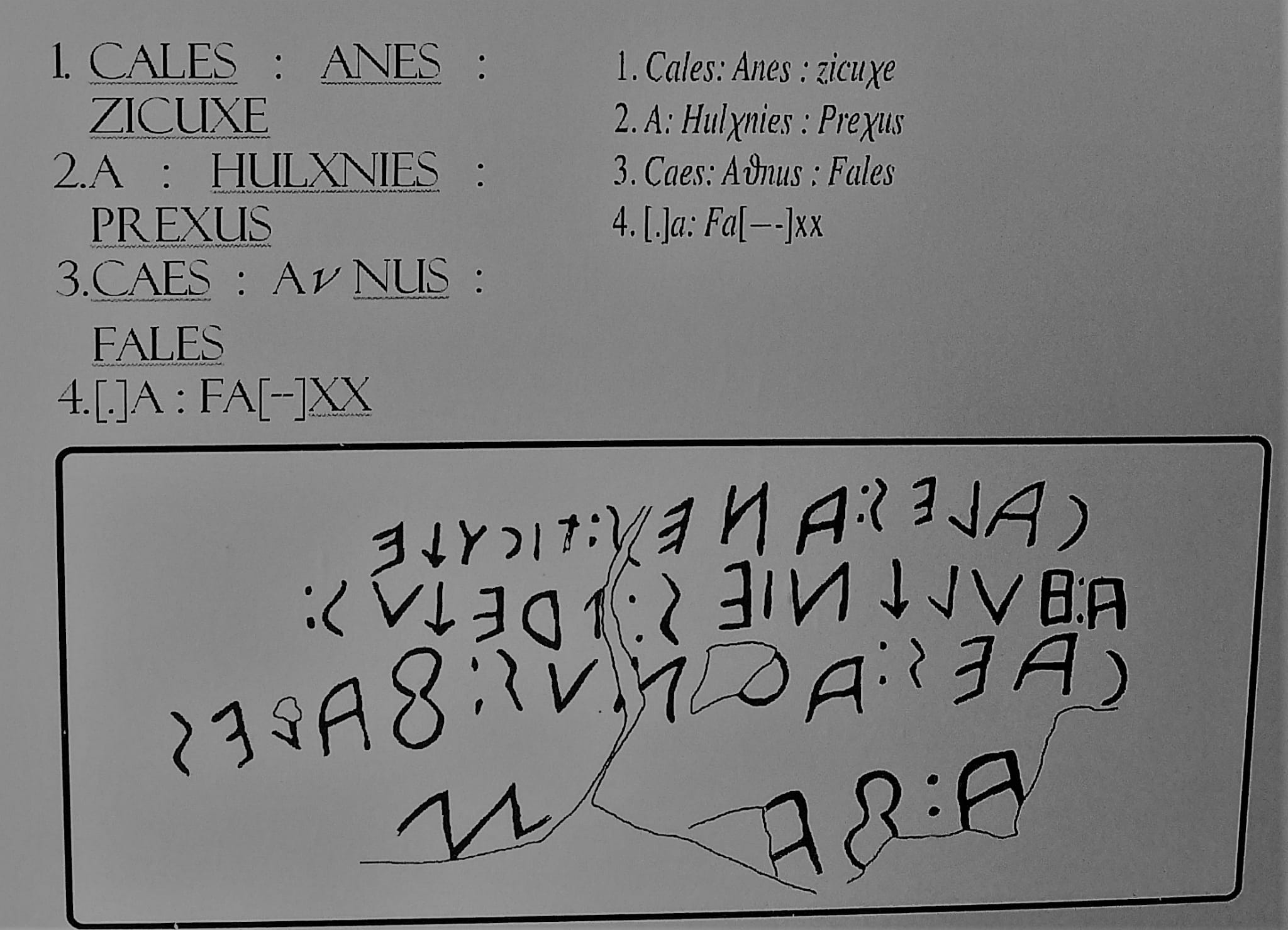

Di fronte all'entrata della tomba, in una nicchia arcuata sopra il breve tratto di parete che separa le due camere della tomba, è stata scolpita nella roccia una lunga iscrizione etrusca su diverse righe. Le prime tre righe sono state incise a fondo con lettere regolari in un'unica soluzione, mentre la quarta e quello che resta della quinta riga, con lettere più grandi e distanziate, sembrano essere state aggiunte in un secondo momento da altri due scribi.

Nonostante alcuni dubbi, il testo si va interpretato probabilmente come segue:

- 1 cales: ana[s]i: sicuye

- 2 (aules) hulynies: prezus

- 3 caes: a0mus: fales

- 4 [-]a: fvl[ui] m[---]

- 5 : au(le) [---]

"da Ana Cales è stata costruita/consacrata (o simili) (la tomba) di Aule Hulchnies Prezu (e) di Cae Athnus Fale."

"Ramtha (o Larthi) Fului ... (giace qui)."

"Aule (giace qui)."

Si direbbe pertanto che i due titolari delle camere sepolcrali siano i personaggi menzionati alle righe 2-3, per conto dei quali il sepolcro è stato predisposto da un certo Ana Cales, forse in una funzione istituzionale o religiosa.

Poco, invece, si può dire delle due persone ricordate più in basso, salvo osservare che le persone sepolte nella tomba appartengono a famiglie diverse, lasciando nel dubbio per quale motivo siano stati associati nel luogo di sepoltura.

E interessante notare che Hulchnies è un gentilizio diffuso a Tarquinia e a Musarna, mentre Prezu è attestato a Orvieto; Athnu compare a Chiusi e Perugia e Cales a Tuscania e Bomarzo; il nome Fulu infine, è diffuso a Vulci e in Etruria settentrionale.

Se ne ricava per Piansano l'immagine di una città di frontiera, un luogo di scambio e di incontro, aperto a persone provenienti da diverse città e regioni d'Etruria.

‘Tomba delle Iscrizioni’ - Iscrizione

Il restauro e la valorizzazione della tomba sono state fatte ad opera della sovrintendenza per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale con un finanziamento del fondo PNNR Caput Mundi.

I lavori sono iniziati ad ottobre 2024 e sono terminati all'inizio del 2025.

Questo importante intervento di valorizzazione va ad inserirsi all'interno di tutta una serie di attività che porteranno alla creazione a Piansano di un museo diffuso sul tema dell'archeologia che comprenderà la Tomba Gemina, l'area archeologica di Poggio del Cerro e l'Antiquarium comunale.

‘Tomba delle Iscrizioni - Restauro’

Museo di Piansano - Antiquarium

L’Antiquarium si trova all’interno del palazzo comunale, un bellissimo edificio recentemente restaurato, che ospita i ritrovamenti della nostra zona.

Museo di Piansano - Interno

Il pezzo più interessante è il sarcofago in terracotta di un giovane nobile della gens CNEUVA, rinvenuto in località Macchione.

Rinvenuto nel 1961 e databile tra il II e il I secolo a. C., proviene da una piccola necropoli tardo etrusca.

Museo di Piansano - Sarcofago Fittile

Il sarcofago è di terracotta con figura maschile recumbente (posizione semicoricata). Il coperchio del sarcofago fu recuperato nell’ambito di un sequestro effettuato nel 1961. Acquisito dallo Stato, fu dapprima esposto nella sede della Provincia di Viterbo e in anni recenti restituito al Comune di Piansano, suo territorio di provenienza.

Il Museo ospita inoltre vari reperti di terracotta, tra cui una bacinella usata per lavare i neonati.

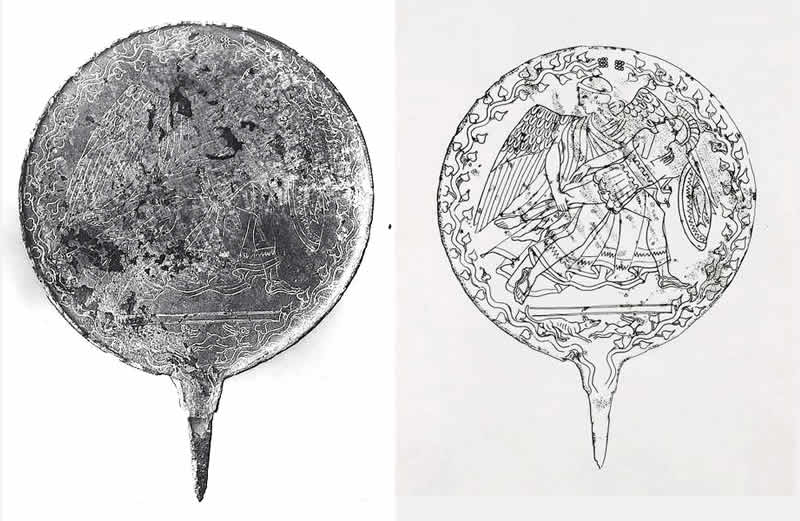

Specchi Etruschi

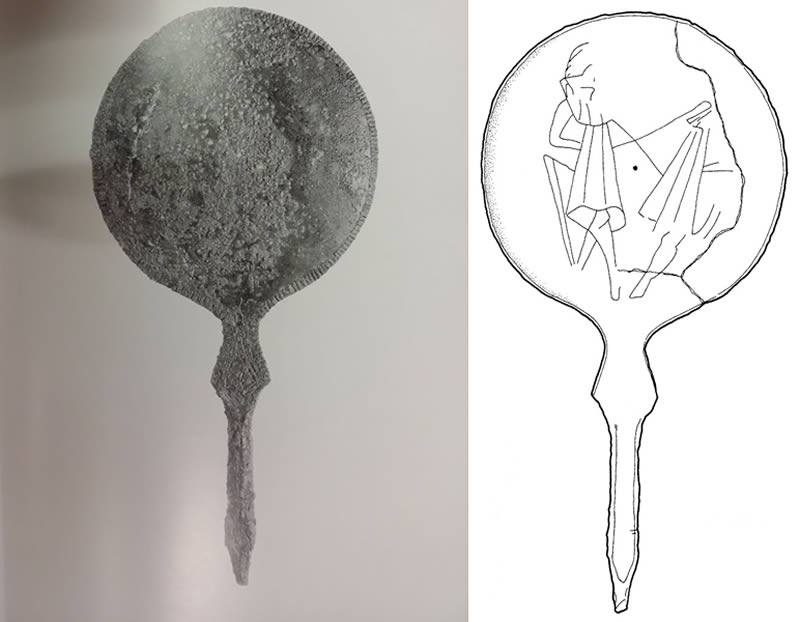

I due Specchi Etruschi ritrovati in zona non sono visibili perché uno è finito in Danimarca, dove è esposto e ammirato mentre dovrebbe stare a Piansano, e l’altro è sepolto nei magazzini del Museo Albornoz di Viterbo.

Quest’ultimo è noto come Specchio dei Dioscuri.

Secondo lo storico delle religioni Franz Altheim il culto dei Dioscuri fu introdotto a Roma dall’Etruria, insieme a quello di Giuturna (Uthur per gli Etruschi), divinità arcaica, connessa con le fonti. I due gemelli figli di Tinia si chiamano per gli Etruschi Kastur e Pultuke. Si trovano rappresentati molto frequentemente su specchi del IV-III sec., e su vasi a figure rosse della stessa epoca, per lo più provenienti dalla zona di Chiusi.

Museo di Piansano - Specchio dei Dioscuri

Museo di Piansano - Specchio di Eos e Memnos

Dal punto di vista iconografico le figure dei Dioscuri sono facilmente identificabili perché appaiono nella consueta nudità o semi nudità eroica, o caratterizzate dal costume frigio. Lo Specchio di Piansano fu sequestrato nel 1973 dalla Guardia di Finanza perché proveniente da uno scavo clandestino in loc. Fienilessa a Piansano.

E’ in bronzo, databile alla fine del III sec. a.C. ed ha un diametro di poco superiore agli 11 cm. e un’ altezza totale di quasi 22 cm. Sul lato figurato vediamo quel che resta di un’incisione riproducente due uomini in tunica: uno indossa un berretto frigio, l’altro appare in gran parte abraso.

Inutili i tentativi fatti negli anni per riavere indietro l’interessante reperto.

Come visitarlo

Il museo è chiuso alle visite quotidiane; tuttavia contattando il Comune o il Gruppo Archeologico di Piansano si può chiedere di effettuare una visita.

Gruppo Archeologico di Piansano

Attualmente è presente e operativo sul territorio il Gruppo Archeologico di Piansano.

Le costanti attività del gruppo hanno permesso il recupero e la successiva conservazione di numerosi oggetti

appartenenti all'epoca etrusca e in più hanno inteso promuovere la conoscenza della storia di questo territorio, in particolare delle sue testimonianze antiche con finalità di fruizione e promozione turistica

.

Gruppo archeologico di Piansano

Apertura e visita guidata dell'antiquarium comunale durante la Maternum Marathon

Il gruppo archeologico Piansano in visita

I gruppi archeologici del Lazio in visita a Piansano

Visita guidata all'area archeologica di Poggio del Cerro a Piansano

Ripresa area archeologica località Macchione e Martavello